鉱物がいろどる釉薬の色彩

昨年の夏に出展した「博物ふぇすてぃばる!」。

その中に“ガクタメ”という企画がありました。

ガクタメは『学問からエンタメ』を略した言葉。学問や研究のエッセンスが入った作品の解説だったり、様々な学問や研究の紹介、ゲームや実物に触れて学べる展示のことで、博ふぇすのオリジナル企画です。

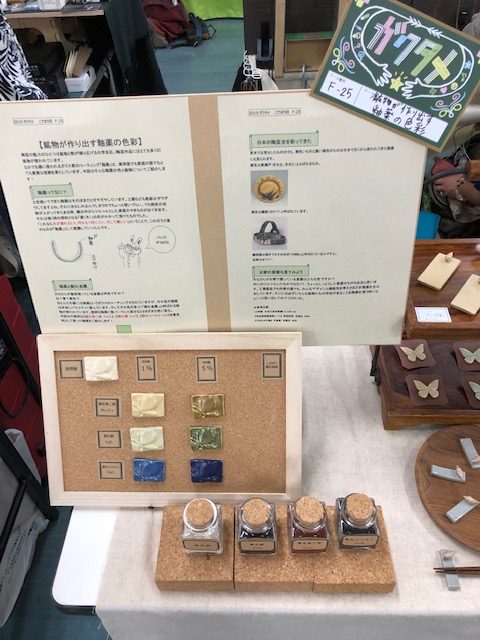

こでまり荘では【陶芸の釉薬の色】について発表しました。

展示と同じ資料を使って説明していきたいと思います。

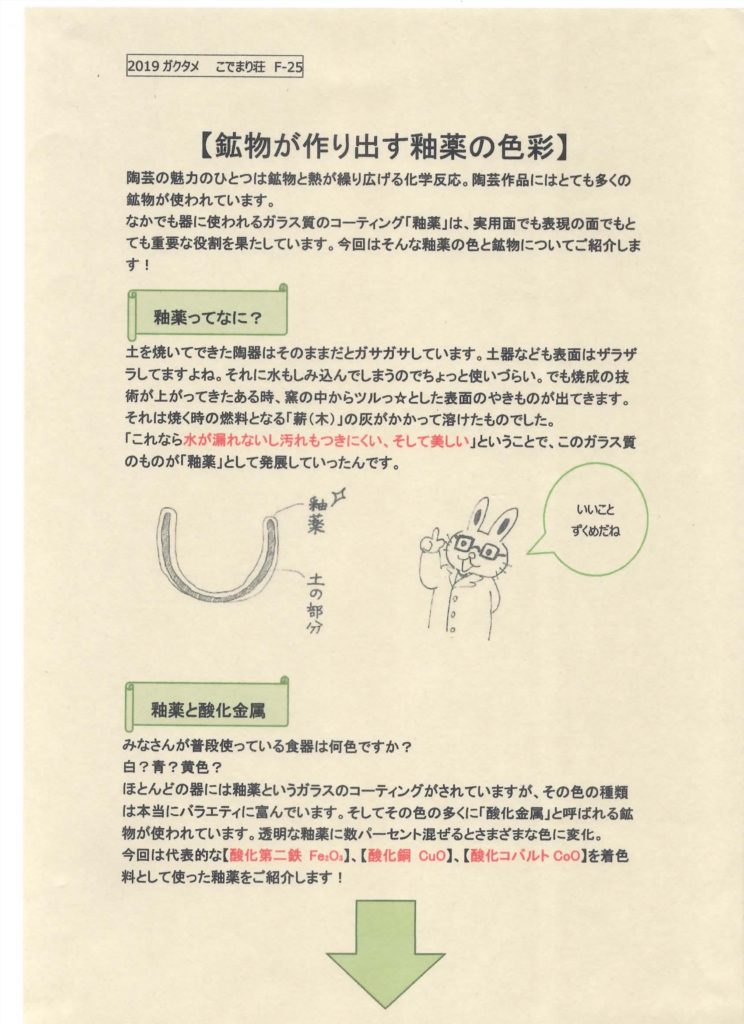

解説しますと、一番左のビンの透明釉(粉)に外割1%の酸化第二鉄(赤い粉)を混ぜて焼くと、淡い黄色い釉薬になります。(ちょうちょのテストピースをご覧ください)

5%だともっと色が濃くなり、茶色くなっていきます。

それと同様に透明釉に酸化銅を1%混ぜると、うっすら緑色になります。

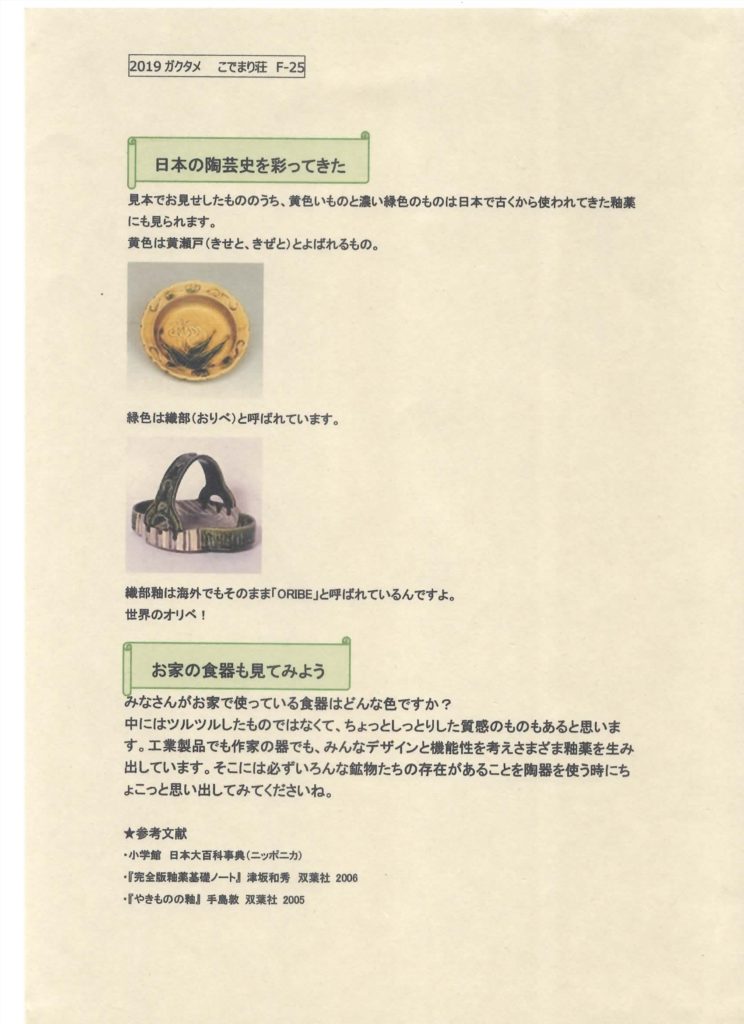

銅の量が増えると濃い緑に。織部焼に近くなりますね。

酸化コバルトも同様に色が変化していきます。

今回は酸化焼成のみですが、焼き方を変えるとまた違う色合いとなってきます。

なぜこの発表をしようと思ったか?

釉薬の色って陶芸に興味があって、勉強したことのある人にはもう当たり前のようなことですが、そうでない方にとっては新しい発見なのではないかと思ったんです。

日常的に使っているお茶碗とかカップの仕組みについては意外に意識にも上らないのではないか。

すこしでも陶器への関心を高めてもらいたいなあなんてことを思って今回の発表となりました。

みなさん展示を見て驚かれていたので、十分エンタメになったかなー。

特に酸化鉄の変化にはびっくりされてましたね。ふふふ。化学変化って面白いですよね。

織部は「聞いたことある」「見たことある」という方が多かったですね。実際に私が通っていたアメリカの大学で教授や生徒が「オリベ、オリベ」と言っていたので「世界のオリベ」は間違いない情報ですよ♪

展示を見てくださった方の中には大学生時代に陶芸に親しんだ方や、ご家族が陶芸家の方、色についてのプレゼンをするつもりだという学生さんなどがいらっしゃって、お話が広がり楽しい時間が過ごせました。

自分の好きなこと、学んできたことを伝えることで誰かの世界が少しでも広がってくれたらうれしいなあと思います。

どういう展示をしたら興味を持ってもらえるかなと考える時間も楽しくて、慣れないですがラベルなども手作りしてみました。私のようなデザインソフトが使えない人にも親切なものがいっぱいありますね♡

この機会を作ってくれた博ふぇすさんに感謝です!

あ、そうそう、陶器のつやはニスを塗っているわけではないのでご注意くださいね(笑)。

2021年4月27日 at 10:45 AM

はじめまして。

釉薬作りの事で検索していると辿り着きました。

陶芸初心者、釉薬は一度も使ったことがありませんが、とても興味を持っています。

この透明釉は単品で釉薬として使えるもので良いのでしょうか?

それとも何か配合しなければ使えない釉薬でしょうか?

基礎釉薬の意味も良くわからないのです。

基礎釉薬とは透明釉、白マット釉など単品として使える釉薬に何か配合して使うので基礎釉薬と言うと勝手に思っていましたが違っていますか?

お返事いただけると嬉しいです。

2021年4月29日 at 9:37 PM

はじめまして。ご質問ありがとうございます。

この記事でご紹介している透明釉は単体で使えるものです。

すでに長石や灰などを調合してある状態です。

(この透明釉は長石、石灰、珪石(ガラス)、カオリン(粘土)などを使っています)

こうした原料の調合割合を変えていくと、透明釉になったりマット釉になったりします。

別の鉱物を入れて釉薬の雰囲気を変えることもあります。

一般的に販売されているすぐに使える釉薬はそれぞれのお店でオリジナルに調合されているものですが、

透明釉と書いてあれば、記事のテストピースと同じ結果になると思います。

ただ、記事のテストピースは酸化焼成(酸素を与えて焼く)ですが、還元焼成(酸素を奪って焼く)になると色味が変わることもあります。

またマット釉に関しては透明釉よりすこし複雑なので色の変化は違ってくる場合もあります。

ご質問の基礎釉薬の解釈は間違っていないと思います。

記事の中で私が使っている透明釉は基礎釉薬ということになります。

基礎釉薬に着色鉱物や乳濁材などを入れて色釉や乳濁釉を作っていきます。

まだ釉薬を使われたことがないとのことでピンと来ないかもしれませんが、市販のものも種類がたくさんありますので

ぜひいろんな釉薬を試してみていただければと思います。

お好きな釉薬に出合えるといいですね。

aicco